Guatemala, entre los países más peligrosos para defensores y defensoras de LNRE

Nota de coyuntura No. 150 / por Luis Solano

Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas presentó un informe sobre la “alarmante tendencia mundial” de desapariciones forzadas contra personas que defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente (LNRE, por sus siglas en inglés). Guatemala aparece dentro de un grupo de países identificados como los más peligrosos para defensores y defensoras de la LNRE. En ese contexto, persisten amenazas de desalojos de comunidades en Livingston, Izabal, originadas desde intereses extractivistas.

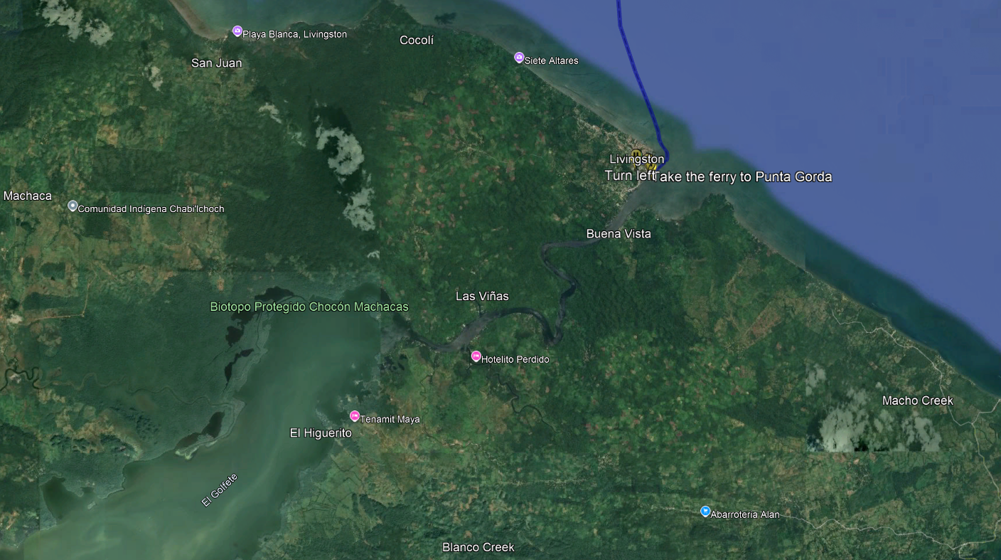

Área geográfica de las comunidades de Macho Creek y Chaab’il Ch’och’, Livingston, Izabal, que se encuentran bajo amenazas de desalojos violentos. Fuente: Google Earth.

Grave situación de defensores y defensoras de LNRE

En el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, dado a conocer el pasado 17 de septiembre en el marco del Sexagésimo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que corre del 8 de septiembre al 3 de octubre de 2025, se destaca que se utiliza el término “defensores de la LNRE” para referirse a las personas que participan en la protección de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, independientemente de que se identifiquen como “defensores”.

El nuevo informe arroja luz sobre las desapariciones forzadas de personas que defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. No se trata de incidentes aislados, sino de una tendencia creciente alimentada por la impunidad, indicó el Grupo de Trabajo en sus redes sociales.

Destaca el impacto desproporcionado en los Pueblos Indígenas, las comunidades Afrodescendientes y las poblaciones rurales, y subraya el papel de las empresas y las instituciones financieras en permitir o perpetrar tales violaciones, con la aquiescencia del Estado.

El Grupo de Trabajo señala que ha observado con profunda preocupación la creciente criminalización de los defensores de la LNRE. En Guatemala, el líder de un gremio de pescadores artesanales que protegía los cuerpos de agua de la contaminación fue sometido a desaparición forzada y luego procesado por cargos presuntamente falsos de usurpación de tierras. Del mismo modo, el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha observado que los defensores de la LNRE, a menudo son arrestados sobre la base de “estándares probatorios deficientes”, “testimonios de testigos no corroborados”, y sin “vínculos claros entre los cargos y los presuntos actos”.

En su inciso 24, el informe indica que:

“Mientras el subregistro sigue siendo una preocupación en todas las regiones, el Grupo de Trabajo recibió información particularmente alarmante sobre México, Honduras, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia y Brasil, identificados como los países más peligrosos para los defensores de la LNRE en América Latina.”

Para muchas comunidades, incluyendo los Pueblos Indígenas, la tierra y la naturaleza no son simplemente recursos, sino elementos constitutivos de la identidad cultural, no hay separación ni división entre la tierra y los seres humanos, indica el informe en su inciso 31. La tierra no es un recurso explotable, es percibida como un espacio sagrado, un elemento constitutivo de la identidad cultural en ambos niveles, individuales y colectivos. Estas comunidades son una con la “Madre Tierra” y la “Madre Naturaleza”, y tienen una comprensión diferente sobre quién puede ser considerado víctima en casos de desapariciones forzadas de defensores de la LNRE. En este contexto, la destrucción ambiental asociada con la desaparición forzada también puede verse como un ataque a la naturaleza misma.

Daños intergeneracionales de la desaparición forzada, el despojo y los desalojos

En el informe del Grupo de Trabajo, en su inciso 34, se hace referencia al daño intergeneracional que provocan la desaparición forzada de defensores de la LNRE, el despojo y los desalojos.

(i) Desconexión cultural: los niños experimentan una desconexión de su patrimonio cultural al perder el vínculo con sus prácticas culturales y lingüísticas, que son esenciales para la reproducción de su cultura.

(ii) Pérdida de vínculos territoriales: el desplazamiento forzado dificulta la capacidad de los niños para mantener vínculos con su cultura, idioma, educación y salud, afectando así su capacidad para ejercer sus derechos y participar en prácticas comunitarias.

(iii) Interrupción de la transmisión de conocimientos ancestrales: el desplazamiento interrumpe la transmisión de conocimientos y conocimientos ancestrales sobre la tierra a las nuevas generaciones, comprometiendo así la continuidad cultural.

(iv) Impactos diferenciados en los niños: los niños se ven obligados a vivir en culturas extranjeras, lo que conduce a una pérdida de identidad y al desarraigo cultural. (v) trauma psicosocial: los efectos psicosociales del desplazamiento son intergeneracionales, afectan a los descendientes de las víctimas y dificultan su pleno desarrollo; y,

(vi) Las mujeres y las niñas enfrentan una violencia agravada debido al desplazamiento, lo que rompe sus vínculos con la tierra y los recursos, y socava sus proyectos de vida y los de sus comunidades.

Coincidencias con otros informes

En la misma fecha, el 17 de septiembre, la organización Global Witness dio a conocer un informe mundial en el que destaca que Guatemala se convierte en el país más mortífero para defensores y defensoras de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. El informe también muestra que más del 80% de todos los asesinatos relacionados con el medio ambiente el año pasado, ocurrieron en América Latina.

En cuanto a Guatemala, indica que experimentó un fuerte aumento en el número de asesinatos, pasando de cuatro casos documentados en 2023 a 20 en 2024.

“Esta cifra excluye al menos otros tres ataques documentados contra personas defensoras del ambiente y el territorio, que verificamos, pero omitimos de nuestro conjunto de datos por temor a futuras represalias contra las familias de las víctimas.”

En cualquier caso, dice el informe:

“…se trata de una quintuplicación de casos, que sitúa a Guatemala como el país con el mayor número de asesinatos per cápita del mundo en 2024.”

En uno de sus apartados, enfatiza que:

“Décadas de acuerdos corruptos entre intereses políticos y empresariales en Guatemala han permitido la explotación generalizada de los recursos naturales del país. Las minas, las presas hidroeléctricas y las plantaciones amenazan los medios de vida de los pueblos indígenas, contaminan el ambiente y desplazan a las comunidades. Quienes se oponen al capitalismo extractivo y protegen los derechos territoriales se enfrentan a amenazas, violencia y asesinatos: al menos 106 personas defensoras del ambiente y el territorio han sido asesinadas o han desaparecido en el país desde 2012.”

Como parte de las causas de la violencia contra las personas que defienden el medio ambiente, el informe señala que:

“En el centro de gran parte de la violencia en Guatemala, a lo largo de los años se encuentra el desafío de la distribución de la tierra y la necesidad de una reforma agraria, que cambiaría las leyes o costumbres con respecto a la propiedad, el uso y las transferencias de tierras, para abordar la desigualdad y la tenencia de la tierra. La violencia se remonta a la época colonial y se vio agravada por 35 años de conflicto armado que terminó a mediados de los 90, lo que permitió a las élites acumular grandes extensiones de tierra.”

Prosigue que, de los 106 asesinatos y desapariciones documentadas en Guatemala desde 2012…

“…la mitad eran indígenas y una quinta parte eran personas campesinas que defendían sus derechos sobre la tierra o se oponían a la extracción de recursos naturales. En 2024, 13 personas defensoras fueron asesinadas por proteger sus derechos territoriales, 10 de las cuales eran indígenas o campesinas.”

Unos meses antes, otro informe proporcionaba información parecida. Se trata del publicado en mayo por Front Line Defenders titulado “Análisis Global 2024/25 sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos (DDH) en situación de riesgo en todo el mundo”. En éste, el cual fue publicado únicamente en inglés, Guatemala aparece como uno de los cinco países de Latinoamérica más peligrosos para defensores y defensoras ambientales.

Indica que las complejas dinámicas que involucran a actores estatales y no estatales, así como al crimen organizado, hicieron que el entorno para los defensores de derechos humanos siguiera siendo extremadamente peligroso en varios países, tales como Brasil, Colombia, Honduras, Ecuador, México, Guatemala y Perú. Los grupos armados que participan en actividades legales e ilegales como la tala, la minería, el narcotráfico y el acaparamiento de tierras en territorios indígenas y tierras ocupadas por campesinos y afrodescendientes, los están poniendo en conflicto con estos grupos por el control de la tierra. Como resultado, los defensores de derechos humanos de estas comunidades se encuentran en mayor riesgo.

Las autoridades estatales a menudo ignoran las operaciones ilícitas, no aplican las leyes que protegerían a los defensores de derechos humanos, incurren en actos de corrupción o apoyan directamente a los actores involucrados en disputas territoriales. En estos contextos, los defensores de derechos humanos y sus comunidades son amenazados, acosados, desplazados y víctimas de desaparición forzada, además de ser sometidos a otros tipos de violencia. La incapacidad de las autoridades nacionales y locales para exigir responsabilidades a los perpetradores, pone en mayor peligro a los defensores de derechos humanos pues la impunidad los hace más vulnerables. El clima hostil no solo pone en peligro la vida de los defensores de derechos humanos, sino que también erosiona su capacidad de abogar eficazmente, silenciando voces cruciales para la defensa de los derechos humanos, la consecución de la justicia ambiental y la reivindicación de la soberanía territorial.

Agrega que, en Guatemala, al menos 29 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2024, siendo la cifra más alta registrada por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), socio del Memorial de Derechos Humanos, desde que comenzó su documentación. La mayoría de los defensores de derechos humanos asesinados (21) trabajaban por la protección de la tierra, el medio ambiente y los derechos indígenas.

La criminalización de comunidades enteras en Guatemala por su defensa pacífica de sus derechos territoriales, ha tenido impactos amplios y profundos en los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, se han emitido más de 300 órdenes de captura en la comunidad Dos Fuentes, y solo en las Verapaces, más de 1,000. Como resultado de estas órdenes de captura y dada la limitada capacidad de abogados y organizaciones de derechos humanos para apoyar estos casos, las comunidades se han visto sometidas a un asedio estatal. El impacto ha sido devastador y pone de relieve cómo estas medidas se dirigen específicamente a los Pueblos Indígenas, ya que sus miembros no pueden salir de sus territorios para buscar trabajo por temor a ser arrestados, ni registran sus nacimientos o defunciones, lo que conduce a un mayor empobrecimiento, marginación y estigmatización.

El caso de las comunidades Macho Creek y Chaab’il Ch’och’

En el marco de la presentación de esos informes reaparecen los casos de posibles desalojos violentos que podrían conducir al desplazamiento de las comunidades q’eqchi’ Macho Creek y Chaab’il Ch’och’, en Livingston, Izabal.

De acuerdo con documentos oficiales, Macho Creek enfrenta un potencial desalojo programado para el 8 de octubre de 2025. Nada nuevo si se toma en cuenta que, desde 2017, comenzaron las órdenes de desalojo vía judicial, con presencia de cientos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y la presencia de gente armada que han llegado a amenazar con desalojos violentos. En ese marco, la comunidad de Macho Creek está siendo acompañada por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

Macho Creek es una aldea que se formó en 1913 por pobladores q’eqchi’, según documentación que poseen, pero en el contexto histórico de la falta de regularización de la tierra ocupada, estimada en 19 caballerías. En aquel momento eran tierras nacionales que, a partir de 1920, comenzaron a ser adquiridas como propiedad privada, pero con centenares de pobladores viviendo ahí con sus trabajaderos y cultivos de sobrevivencia.

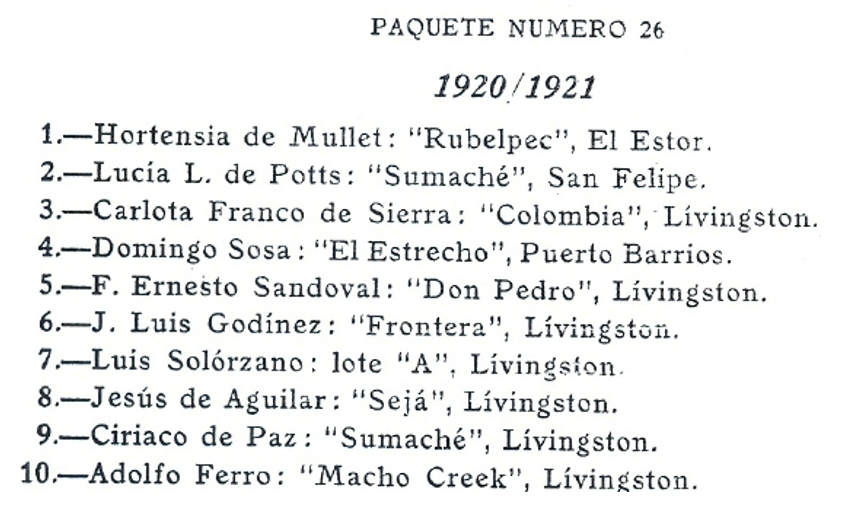

Desde aquel año, las tierras de la finca comenzaron a ser vendidas por el entonces presidente de la República, Carlos Herrera Luna, de acuerdo con el Índice de los expedientes que hasta la fecha corresponden al Archivo de la Escribanía del Gobierno y Sección de Tierras, según el Paquete Número 26 del departamento de Izabal. Desde ese año, hasta 1994, hubo varios traspasos de compra-venta entre familiares y finqueros. Un proceso que ha sido conocido y estudiado por académicos como “el despojo recurrente al pueblo q’eqchi’”.

Fue en 1994 que empresas privadas incursionaron con la compra de la finca, inmersa en la aldea Macho Creek. La adquisición de las tierras la inició Ecoforest S.A. conjuntamente con Forestales del Sarstún, S.A., constituidas ese año para comenzar el agronegocio de plantaciones de teca y melina. Ambas empresas forman parte de la corporación Interforest, entidad constituida en 1997 en Bahamas cuyo fundador y presidente es el empresario Fernando Paiz Andrade, y que está conformada por varias empresas forestales con operaciones en la Sierra Santa Cruz, en los municipios de Livingston y El Estor, Izabal. Entre sus principales directivos aparece el suizo Andreas Eggenberg, quien también ha sido directivo del Ingenio Magdalena, propiedad de la familia Leal.

Comunitarios y comunitarias de Macho Creek han denunciado desde 2017 a las empresas Ecoforest, Forestales del Sarstún y Quetzal Forest como las responsables de los intentos de desalojos. Igualmente, denuncian a Otto Becker Ávila, uno de los directivos de esas empresas y quien también ha sido directivo de la Gremial de Empresas Forestales, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Actualmente, quien aparece como representante legal de casi todas las sociedades anónimas de Interforest en Guatemala es Carmen Andrea Herold Lind, alemana-guatemalteca y con orígenes noruegos también, y quien es nieta del cafetalero y ex cónsul de Noruega en Guatemala, Norman Petersen Lind, fallecido en 1985 en Suchitepéquez en una acción guerrillera junto a su yerno, Klaus Alois Herold, padre de Herold Lind.

En la finca Macho Creek se ha identificado a las empresas Forestales del Sarstún, Izabal Forest y Quetzal Forest, las que han estado bajo el control de Ecoforest y, actualmente, según información empresarial, la finca está en manos de Forestales Quinta, S.A. cuya representante legal es Herold Lind.

Recientemente se denunció la presencia de dos militares retirados que han estado llegando a Macho Creek a “mediar” por el conflicto agrario. Aunque no se ha identificado si llegan en representación de las empresas, en el vehículo que viajan se nota un logotipo con banderas de Suiza, Noruega y Dinamarca. Aparentemente, buscan negociar partes de la finca donde están los trabajaderos y un área ceremonial de la comunidad.

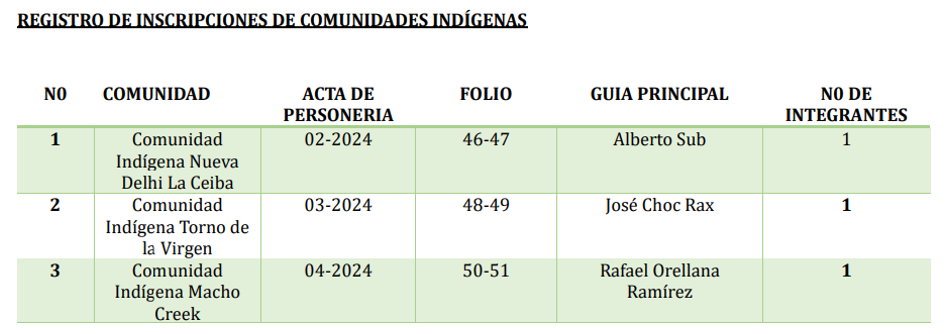

Desde 2024, el poblado fue reconocido por la Municipalidad de Livingston como Comunidad Indígena Macho Creek la cual, en años anteriores, ha sido conocida como Aldea Macho Creek, Comunidad Macho Creek y Edén del Mar.

Mientras tanto, otra comunidad, Chaab’il Ch’och’, también está bajo continuas amenazas de desalojo, no obstante contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018, y que son acompañadas por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). La amenaza de desalojo de Chaab’il Ch’och’ se arrastra desde hace una década, periodo en el que dicha comunidad ha soportado varios actos violentos.