La caña de azúcar provoca destrucción natural y afecta la vida humana

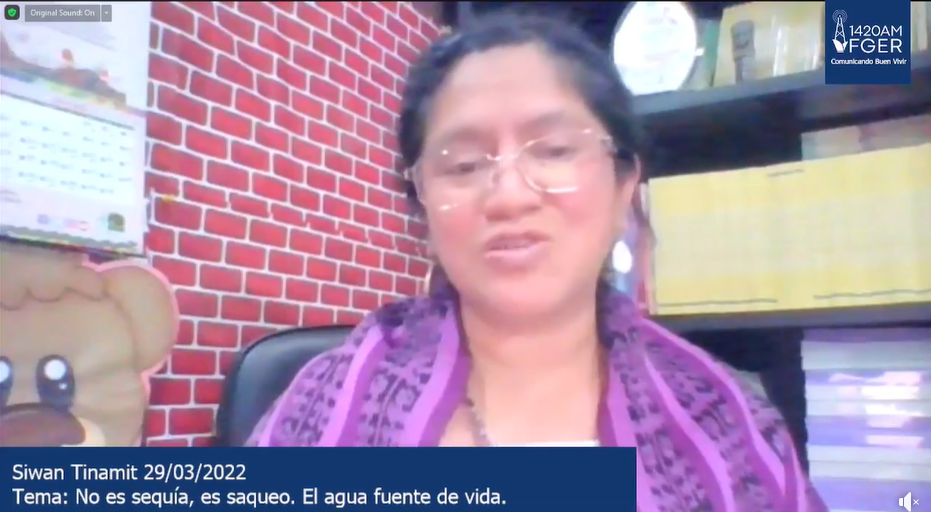

Nota de Coyuntura No. 101 / por Rolanda García

Dirigentes sociales de la Comunidad El Triunfo, Champerico, Retalhuleu, denuncian fuerte contaminación del Río Manacal que abastece a varias comunidades de la región de la costa sur de Guatemala. Lamentan que el afluente se encuentra en su fase de agonía, su vida acuática y alimento comunitario ha desaparecido y/o extinguido. Esta es una tendencia que se observa en varios de los ríos de la costa sur, impactando a decenas de comunidades.

Río Manacal. Foto: Rolanda García.

Economía de agroexportación impacta comunidades

Así como el Río Manacal, los Ríos Muchiyá en el municipio de Patulul, Suchitepéquez, y Cabeza de Toro, en el municipio de La Gomera, Escuintla, o el Samalá, Retalhuleu, así como otros ríos de la costa sur han quedado desolados, sin oxígeno, ni vida acuática, sus aguas están fuertemente contaminadas por los agroquímicos destacó la dirigente indígena de la comunidad El Triunfo, Vicenta García.

El deterioro y la destrucción de los afluentes en varios municipios de Retalhuleu y Suchitepéquez se intensificó desde hace casi dos décadas atrás, época en que los propietarios de los ingenios azucareros, a través del arrendamiento y compra de tierras, extendieron la siembra de caña de azúcar en territorios poblados, particularmente desde 2006 cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-RD, por sus siglas en inglés) que permite a Guatemala exportar azúcar a Estados Unidos con aranceles reducidos o, en muchos casos, sin aranceles.

Comunitarios y comunitarias manifiestan que, desde la expansión del monocultivo de caña en las fincas cercanas a las comunidades, ríos y riachuelos fueron desviados de sus caudales naturales y contaminados en gran medida. Denuncian que, en cada época de verano, a través de la utilización de maquinaria pesada los propietarios abren inmensas zanjas que funcionan para llevar agua dulce en las plantaciones.

La dirigente García repudió:

“Hay momentos que el rio se seca, eso sucede cuando las cañeras tajan el agua, usan el agua para regar las plantas, ellos allá arriba sí tienen mucha agua, pero nosotros acá ya no tenemos”.

Zanjones para desviar ríos. Foto: Rolanda García.

Aseguran que los impactos son evidentes tras la remoción de las riberas de los ríos y la extracción del agua, siendo éstos: la reducción de los caudales, la proliferación de plagas, la muerte masiva de animales y las inundaciones. Así mismo, se privó a varias comunidades del derecho al agua dulce. Cada año las empresas escarban pozos profundos en donde succionan masivamente el vital líquido. Entre algunas comunidades afectadas, están: La Bendición, El Triunfo CPR, Mam Cajolá, Nueva Olga María Cuchuapán, Victoria, El Codo, Santa Inés, Chicalito, El Están, Parcelamiento Monte Cristo, El Rosario, Las Maduras, La Gomera, Aztlán, Comunidad Nueva Esperanza y El Tesoro, todas comunidades de Champerico, Retalhuleu; San José El Carmen, Pradera El Quetzal, Maya Nueve de Enero, Rosario y El Coyolate, que son comunidades de Patulul, Suchitepéquez, además de parcelamientos de Escuintla como El Naranjo.

Daños a los cultivos

La expansión del monocultivo de caña no solo está impactando en la reducción y contaminación perversa del agua, sino ha desequilibrado también las actividades agrícolas. Las prácticas de fumigaciones aéreas desarrolladas a través de aviones y ahora con drones, impactan gravemente en el crecimiento y desarrollo del cultivo de alimentos.

Según manifiesta Julia Sicá, ex autoridad comunitaria:

“Hace como 20 años, la producción de alimentos era muy sana; el mango se cosechaba mejor, ahora ya no florecen, ya no da cosecha, las hiervas comestibles se acolochan sus hojas por el veneno que tira la empresa en el aire; hoy nadie cosecha tomate, ese cultivo es muy sensible al veneno de la empresa”.

Miguel Corio, dirigente social de la comunidad El Tesoro, resalta que la quema de la caña, que dura aproximadamente seis meses, provoca basura y destrucción en las calles e intensifica el calor y la sequía, afectando la producción agropecuaria y la tierra. Corio agrega que la población tiene agotados los medios de sobrevivencia, una realidad que ha provocado el incremento de la migración y el desempleo.

Enfermedades

Comunitarios y comunitarias manifiestan preocupación al afirmar que, en los últimos años, en varias comunidades de la costa sur se han propagado enfermedades respiratorias que eran inexistentes antes de la expansión del monocultivo de caña. La población lo atribuye a las contaminaciones del agua y las moléculas de veneno que llegan en los hogares durante las fumigaciones.

Explican que:

“Los recién nacidos y niños son las principales víctimas (…) cuyas dolencias han provocado la muerte de un número no cuantificado de niños”.

Vicenta Sicá, dirigente comunitaria y madre de familia, denuncia:

“Ahora ya hay niños que nacen con ese problema, han fallecido muchos niños y hace una semana murieron otros dos, como que da pena tener los hijos porque se enferman mucho”. Así mismo, dicen que aumentan los pacientes con problemas de hígado, algunos no han logrado su recuperación. Lamentan que, al no contar con agua potable, esto obliga a muchos a depender del líquido contaminado.

Resistencia

Destacan que, en el transcurso de la última década, la población se organizó en defensa de sus tierras y ríos logrando entablar conversaciones con los propietarios de los ingenios, pero los compromisos nunca fueron cumplidos por las empresas destructoras. La nula acción hacia los acuerdos y la criminalización posterior, que judicializó a varios defensores comunitarios, provocó la neutralidad de las familias y, con ello, la agudización de la problemática.

Las empresas jamás se doblegan y para apaciguar la resistencia ofrecen “miserables apoyos” en las comunidades; parte de la población esta inactivada en medio del sufrimiento y sin apoyo del Estado, destacó el dirigente social Domingo Álvarez Ajanel.

Los afectados señalan a los ingenios azucareros como El Pilar, La Unión, Madre Tierra, Pantaleón y Magdalena, como los principales contaminantes y cuyas empresas son arrendatarias en tanto que, algunas de ellas, son propietarias de fincas tales como la Finca Peralta, Finca La Campana, San Roque, San Francisco, etc. Algunas están ubicadas en Patulul, Suchitepéquez.

No existen datos exactos sobre las caballerías de tierras que abarcan, sin embargo, los y las denunciantes a simple vista calculan que la superficie de las plantaciones es más extensa que la de las tierras comunitarias, por lo que el sufrimiento provocado por la contaminación es latente y cada año se agudiza.