Autodeterminación de los Pueblos vs. seguridad binacional: el acuerdo Guatemala–Estados Unidos

Nota de coyuntura No. 122 / por Juan Calles

En el marco de la firma del “Programa de Seguridad Conjunta” entre Guatemala y Estados Unidos, es válido preguntarse sobre el verdadero alcance de los acuerdos bilaterales suscritos en materia de seguridad. Aunque las autoridades de ambos países los han presentado como mecanismos de cooperación técnica para combatir amenazas transnacionales y mejorar el control fronterizo, es importante advertir que estos pactos implican una vulneración de la Autodeterminación del país subordinada a favor de una cesión silenciosa y complaciente de decisiones para los intereses estratégicos y geopolíticos de Washington. Las experiencias de otros países latinoamericanos son medida de valoración de estos impactos.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmó, junto al Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, un acuerdo sobre seguridad fronteriza. Fuente: Gobierno de Guatemala. Recuperado en: https://x.com/i/broadcasts/1lPKqMVwneLKb

Guatemala acepta deportaciones, agentes en su aeropuerto y vigilancia biométrica

Dos fueron los acuerdos firmados entre los gobiernos de Donald Trump y de Bernardo Arévalo de León el 26 de junio de 2025, los cuales están relacionados con los temas de seguridad y aduanas. El primero, conocido como “Memorando de entendimiento entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América y el Ministerio de Gobernación de Guatemala relativo al Programa de Seguridad Conjunta”, fue firmado entre la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y el Ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, y abre la puerta a un modelo de seguridad binacional basado en el uso compartido de tecnologías de vigilancia, recolección de datos biométricos y capacitación para fuerzas de seguridad guatemaltecas por parte del gobierno estadounidense.

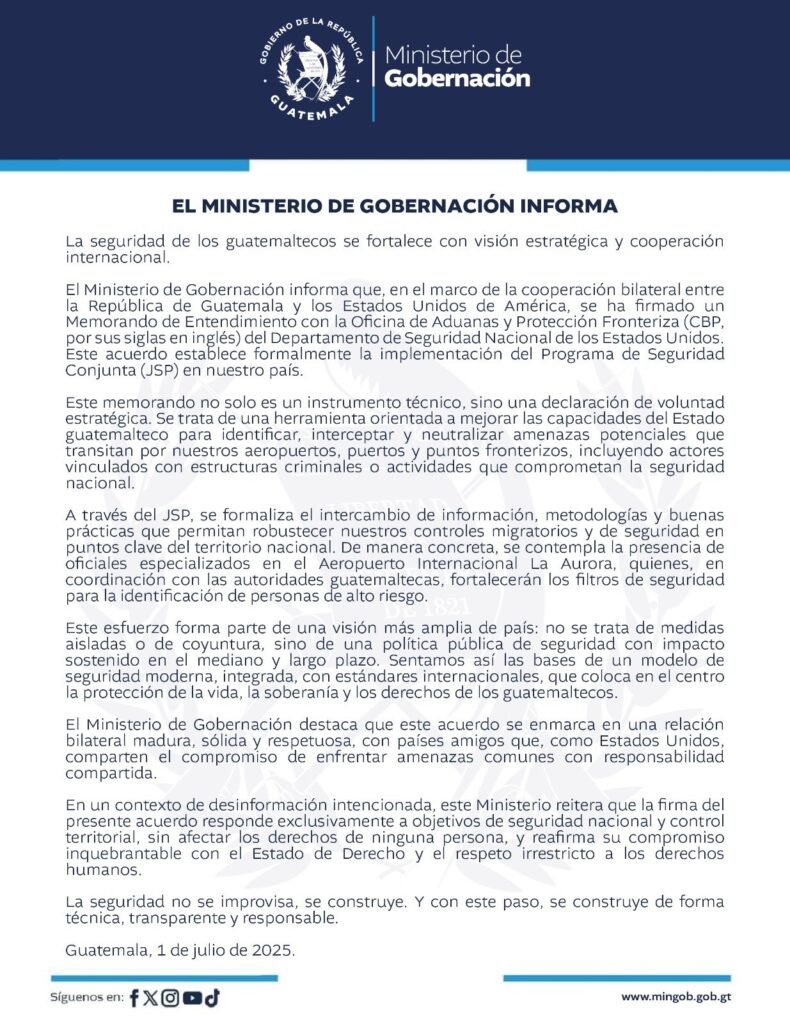

El acuerdo en su totalidad fue publicado por el Ministerio de Gobernación (MINGOB), varios días después, el 3 de julio de 2025, luego de las presiones mediáticas para que el gobierno diera a conocer lo signado, a lo que se sumó la desinformación que circuló en relación con respecto a su contenido. Un resumen del mismo se publicó en un comunicado del MINGOB el 1 de julio.

Fuente: MINGOB.

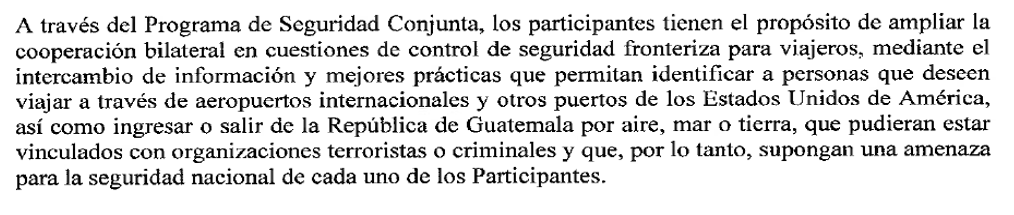

En su parte propositiva, el Programa de Seguridad Conjunta (PSC), indica lo siguiente:

En principio, el PSC se aplicará en el Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala, con la posibilidad de ampliarse a otros aeropuertos y puertos marítimos.

El segundo acuerdo es el que suscribieron la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), conocido también como “Memorándum de Entendimiento para Fortalecer la Seguridad de los Contenedores” de ambos países.

Werner Ovalle, Superintendente de la SAT, informó que:

“…este instrumento responde al alto volumen de carga que transita entre ambos países, lo que permitirá promover aún más nuestra visión de facilitar un comercio seguro.”

En una entrevista con un medio digital, el canciller Carlos Ramiro Martínez, aclaró que sólo esos dos acuerdos fueron firmados ese día, y negó que un supuesto acuerdo de “Tercer País Seguro” se haya suscrito, pero, el funcionario confirmó que desde la visita a Guatemala del Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en febrero de 2025, ambos gobiernos firmaron un acuerdo de canje de notas sobre el tema migratorio que ocurrió entre el 11 y 13 de junio, y aseguró que lo que existe es un acuerdo de recepción de guatemaltecos y centroamericanos deportados -estos últimos, con libre tránsito por Guatemala al tener el documento migratorio CA-4-, y que no tienen la calidad de asilados ni refugiados.

Críticas

Marielos Chang, analista en política internacional, hace énfasis en el carácter dependiente que este acuerdo de seguridad tiene respecto de Estados Unidos. A su juicio:

“El problema es que estos programas crean una dependencia operativa que debilita la capacidad del Estado para trazar su propio camino en materia de seguridad”.

“Aunque el gobierno guatemalteco insiste en que no se trata de un acuerdo migratorio, la historia reciente muestra que cualquier cooperación en seguridad termina siendo utilizada para externalizar el control migratorio estadounidense”.

Otro aspecto que ha generado críticas al gobierno de Arévalo de León por esta firma ha sido la falta de consulta a la población guatemalteca y, no obstante que la gubernamental Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) presentó información de lo firmado y las aclaraciones ofrecidas desde el mandatario hasta otros funcionarios de gobierno, la ciudadanía no ha sido informada con claridad sobre el contenido y alcance de estos convenios suscritos.

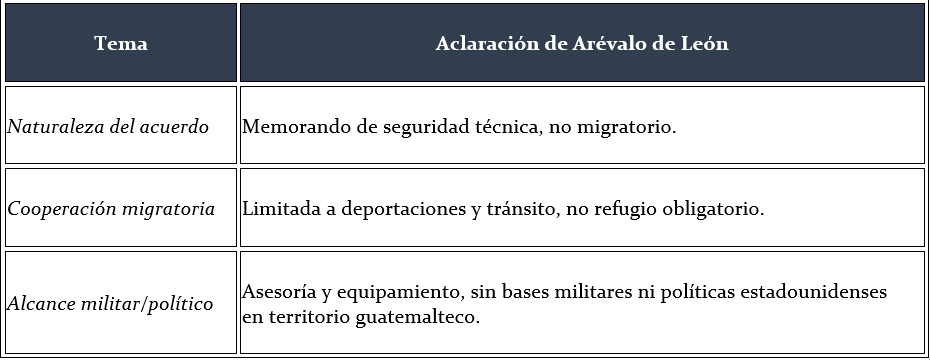

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo de León aclaró enfáticamente que no se firmó ningún acuerdo migratorio, ni se convirtió a Guatemala en un “Tercer País Seguro”. Según afirmó el presidente:“Lo suscrito con la secretaria Kristi Noem es un memorando de entendimiento exclusivamente de seguridad, centrado en la cooperación técnica en aeropuertos, intercambio tecnológico y capacitación para identificar amenazas, terrorismo, contrabando y viajeros de alto riesgo. Guatemala continúa operando bajo el anterior acuerdo de febrero con el secretario Marco Rubio, que se limita a recibir deportaciones de sus nacionales y servir como punto de tránsito para centroamericanos, sin incluir el estatus de refugio obligatorio”.

Las abismales diferencias entre los gobiernos guatemalteco y estadounidense hacen dudar sobre la autodeterminación guatemalteca con respecto a su seguridad interna, luego de firmado el acuerdo. Foto: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala.

Aunque el acuerdo fue presentado como una medida técnica para mejorar los controles fronterizos, detectar amenazas y fortalecer la cooperación aeroportuaria, queda pendiente el debate necesario sobre la subordinación de las políticas de seguridad nacional frente a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos.

El desequilibrio entre ambos gobiernos es evidente, pues Estados Unidos posee un vasto poder económico, diplomático y militar, en comparación con Guatemala. Esta situación implica una imposición de modelos de seguridad considerando la profunda dependencia estructural e histórica del país hacia Washington, lo que vulnera el principio de Autodeterminación de los Pueblos.

En la entrevista al canciller Martínez en el medio digital ya mencionado anteriormente, se le cuestionó precisamente que, con lo firmado Guatemala está “cediendo soberanía” más allá de ser “acuerdos de cooperación”, tal como se les denomina eufemísticamente. Al no ser capaces de cumplir con las funciones de seguridad que le corresponden a Guatemala, se le ceden a Estados Unidos.

Si bien Martínez reconoció los altos niveles de corrupción aeroportuaria que existen y la poca capacidad del Estado para controlarlos, y justificó que no es desde este gobierno que existe presencia de instituciones de Estados Unidos en puertos y aeropuertos, y análisis anteriores muestran el nivel de presencia que Estados Unidos tiene en Guatemala desde hace años por medio de diversas instituciones de seguridad, antinarcóticos y migración, incluso, compartiendo datos biométricos de guatemaltecos, el gobierno actual continúa con el proceso de profundizar la vulneración de la autodeterminación de Guatemala al ceder decisiones estratégicas en materia de seguridad y territorio en favor de los intereses de la potencia del norte, cuando existía expectativa que actuaría en contrario, y los potenciales resultados son cuestionables, tal como las experiencias en otros países latinoamericanos lo evidencian.

Las experiencias en otros países latinoamericanos con acuerdos

de seguridad firmados con Estados Unidos

En países como Perú, Colombia y México, se han firmado acuerdos de seguridad con Estados Unidos que van desde la asistencia técnica hasta el acceso a bases de datos nacionales, con consecuencias negativas sobre la Autodeterminación de estos Pueblos que relativamente tienen menor poder político y económico.

Colombia

En Colombia fue lanzado “Plan Colombia” en el año 2000 con una inversión inicial de más de US$ 12 mil millones. Aunque se planteó como una iniciativa para erradicar el narcotráfico y fortalecer la democracia, derivó en una de las más extensas campañas de militarización en América Latina. Estados Unidos no solo proporcionó armamento y tecnología, sino también asesoría directa a cuerpos de seguridad con presencia de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Aunque se registraron efectos positivos en la economía como el crecimiento del empleo del 0,9%, especialmente mediante el programa de Desarrollo Alternativo, así como del Producto Interno Bruto (PIB) en 1, 2% y una mejora de la economía en zonas urbanas y rurales, entre los años 2000 y 2005 Estados Unidos invirtió en dicho plan US$ 2,800 millones en asistencia dirigida a la seguridad y la guerra contra las drogas.

No obstante, los cultivos de coca se incrementaron en un 15% pues los productores se trasladaron a zonas más remotas y de difícil acceso, por lo que los controles no fueron efectivos, aunque para otros cultivos ilícitos como la amapola sí se registró un significativo descenso de hasta el 50%.

En el plano social, los resultados fueron más bien negativos; se aumentó la militarización, y se reportaron abusos en los derechos humanos de poblaciones en diferentes regiones del país; además, aumentó el desplazamiento forzado, de lo que existen registros de 7,8 millones de víctimas entre los años 2000 y 2008. El caso de los falsos positivos fue significativo pues las fuerzas de seguridad, presionadas para conseguir resultados, ejecutaron a más de 6,400 personas inocentes para presentarlas como guerrilleros caídos en combate.

Si bien Colombia mejoró sus capacidades operativas, el precio fue alto: miles de denuncias por violaciones de derechos humanos, pérdida de control estatal sobre operaciones tácticas, y una dependencia estructural que, condicionó su política exterior.

México

En el caso de México, el caso paradigmático fue la “Iniciativa Mérida, un acuerdo con Estados Unidos que fue firmado en 2007 durante los gobiernos de Felipe Calderón y George W. Bush, y que incluyó como beneficiaros a los países de Centroamérica.

Este plan extendió la lógica del “Plan Colombia” para combatir el narcotráfico, haciendo fuertes inversiones en seguridad fronteriza, inteligencia, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y modernización tecnológica de las fronteras entre países.

Al igual que en Colombia, las organizaciones pro derechos humanos denunciaron en diferentes ocasiones que esta cooperación transnacional, profundizó la represión contra poblaciones vulnerables y provocó el rearme y la entronización de los carteles de narcotráfico como fuerzas de combate con capacidad de controlar extensas zonas territoriales, tanto en México como en los países del llamado Triángulo Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras-.

Estados Unidos también ha establecido acuerdos similares con Perú y Brasil para el control de vuelos ilícitos, el combate a los carteles y la vigilancia amazónica. Aunque suelen presentarse como alianzas técnicas, en la práctica implican cesión de control sobre políticas estratégicas y operativas. El común denominador en estos acuerdos es la inversión en infraestructura, entrenamiento técnico, acceso a información sensible, y presión política para alinear decisiones nacionales con los intereses de Washington.

¿Seguridad para quién?

El acuerdo contempla la presencia de personal estadounidense de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Aeropuerto Internacional La Aurora, así como la transferencia de tecnología para el reconocimiento biométrico de pasajeros. A esto se suma la asesoría técnica para las fuerzas de seguridad guatemaltecas, sin que hasta ahora se conozcan los protocolos de uso de datos ni las garantías de control nacional.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por presentar el acuerdo como un avance técnico y neutral, lo cierto es que toca fibras profundas del modelo de país que se esperaba en un gobierno como el de Arévalo de León, que obtuvo los votos de sectores que esperaban una actitud digna y de defensa de la autonomia nacional frente a intereses extranjeros, poniendo al frente el ejercicio de una clara autodeterminación, sin caer en el falso nacionalismo y la defensa de la soberanía que ahora blanden expresiones de la derecha guatemalteca más dura que antes, durante la guerra interna, abiertamente fueron aliadas de Estados Unidos y de Israel, por ejemplo, y permitieron su intromisión y se subordinaron a sus designios.

Claro está, pocos gobiernos en el mundo resisten la fuerza de las administraciones estadounidenses, y no digamos la actual de Trump. Las negociaciones y obtener algo a cambio es lo que resta. Para el gobierno guatemalteco actual presidido por Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, todo indica que, ante este tipo de acuerdos, el respaldo del gobierno estadounidense le permite sostenerse frente a las arremetidas de sus opositores aglutinados en el “Pacto de Impunidad y Corrupción” que, incluso, no han logrado que esa administración trumpiana les favorezca en sus intenciones golpistas, por más cabildeos y cercanías que haya con los sectores más conservadores de Estados Unidos, particularmente republicanos y neopentecostales.

La historia latinoamericana muestra que estos pactos, si no son tratados bajo la óptica de la Autodeterminación, terminan profundizando la dependencia, alimentando la impunidad y la militarización, así como cerrando los espacios democráticos. La Autodeterminación de los Pueblos se construye con decisiones consultadas con los Pueblos Originarios, con la participación de diferentes sectores sociales y con la participación activa de la población guatemalteca en su conjunto.