Después de 23 años se celebra el segundo Tribunal de Conciencia contra el Racismo

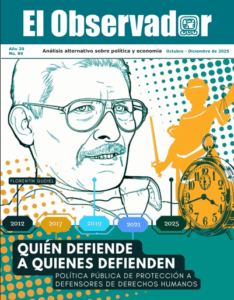

Nota de Coyuntura No. 164 / por Equipo El Observador

El 6 y 7 de noviembre recién pasados se llevó a cabo en el Museo de la Merced, en el centro histórico de la capital guatemalteca, el Segundo Tribunal de Conciencia contra el Racismo, en el que 20 testigos de honor escucharon denuncias de racismo y discriminación, desde la criminalización a Autoridades Ancestrales tras las movilizaciones de 2023, los despojos constantes a comunidades indígenas, hasta la exclusión de indígenas migrantes y las estructuras del racismo cotidiano, incluso, en organizaciones sociales aliadas.

Teresa López y Juanita Cabrera López, de la Liga Maya Internacional, exponen experiencias racistas contra indígenas migrantes durante el Segundo Tribunal de Conciencia contra el Racismo. Foto: El Observador.

Iniciativa con representación de la institucionalidad de la paz y una agenda nutrida

Este Segundo Tribunal de Conciencia fue impulsado por el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA), y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI); estas dos últimas, instituciones gubernamentales que se constituyeron a partir de los Acuerdos de Paz.

Para el desarrollo del Tribunal, la agenda agrupó temas por bloque. Entre los bloques del primer día se encontraban: racismo y criminalización a Autoridades Ancestrales tras las movilizaciones del 2023; racismo, despojo y criminalización permanente a comunidades y Pueblos Indígenas; racismo y genocidio; así como racialización de los cuerpos, fronteras y violencias, en los cuales integrantes de la sociedad civil y del Estado expusieron experiencias, denuncias, peticiones y recomendaciones.

Leticia Zapeta, Vocal II de los 48 Cantones de Totonicapán, señaló que la criminalización hacia Autoridades Ancestrales evidencia la ruptura entre el pueblo y el Estado; además, se ha logrado intimidar las movilizaciones pacíficas, se ha debilitado el liderazgo comunitario, y existen impactos y daños psicológicos entre familiares y amigos de los presos políticos. Agregó que esta persecución se ha enfocado en quienes no han tenido miedo a ocupar espacios públicos, lo cual atenta contra la dignidad de todas las comunidades y los Pueblos Indígenas.

Durante el segundo día se presentaron los bloques: la lucha contra el racismo desde la institucionalidad del Estado; racismo de Estado, despojo y mecanismos de terror contra Pueblos Indígenas; las estructuras del racismo en la cotidianidad de las organizaciones aliadas; y racismo global y local: los migrantes indígenas como criminales.

En ambos días se incluyeron espacios artísticos con la participación de los poetas Negma Coy y Noe Mux, y los músicos Edgar Caal y Tujaal Rock.

El racismo también es contra la Madre Tierra

En cuanto al permanente racismo, despojo y criminalización a comunidades y Pueblos Indígenas, Sofía Tot, Autoridad Indígena Poqomchi’ y Q’eqchi’, se refirió a la destrucción del tejido maya y de la vida en nombre de las áreas protegidas, como pretexto para la expulsión de Pueblos Originarios y el beneficio de sectores privados. También se expuso el caso de las acusaciones de brujería a prácticas de espiritualidad maya, como mecanismos de debilitamiento de las luchas indígenas. Carmela Curup, abogada acompañante del “Caso Se’muy II”, habló sobre la reproducción de la estructura racista y sexista en las resoluciones del sistema de justicia contra tres mujeres indígenas en ese caso: Rosa Ich Xi, Angelina Coy Choc y Olivia Mucú.

Representantes del Consejo del Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua Q’ana’ Ch’och’ señalaron el racismo contra la Madre Tierra, y advirtieron sobre la contaminación y afectación de las comunidades Q’eqchi’ de las tierras bajas por el agronegocio de palma aceitera.

Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua Q’ana’ Ch’och’ participa en el Segundo Tribunal de Conciencia contra el Racismo. Foto: El Observador.

Además de explicar la situación de los ríos y las comunidades en esa región, también compartieron las conclusiones y recomendaciones del estudio “Caracterización de la violencia ambiental, ocasionada por las empresas de palma aceitera frente a la agroecología como modelo amigable con el ambiente”.

Informes y peritajes

Durante el segundo día del Tribunal, representantes de instituciones del Estado presentaron informes sobre su labor y los alcances y límites en la lucha contra el racismo y la discriminación, mientras que representantes de la sociedad civil expusieron peritajes que evidencian la persistencia del racismo desde los ámbitos jurídicos, históricos, antropológicos, incluso migratorios.

Claudia Hernández, de la Fiscalía contra Delitos de Discriminación del Ministerio Publico (MP), reconoció que el delito de discriminación está tipificado en el Código Penal como “menos grave”, lo que conlleva penas máximas de no más de cinco años. Esta calificación obliga a resolver la mayoría de los casos mediante conciliación o criterio de oportunidad —como se registró en 12 de 18 denuncias en lo que va de 2025—, lo que impide abordar la raíz estructural del problema.

Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), expuso el peritaje “Racismo, despojo de tierras y criminalización a Pueblos Indígenas”, en el cual señaló una marcada desigualdad cuando solo una de 98 denuncias presentadas por una comunidad indígena prosperó, mientras que las acusaciones en contra de las comunidades rápidamente generan órdenes de captura, persecución, y finalmente desalojos de territorios ancestrales. “La protesta social y la defensa del territorio son constantemente respondidas con la aplicación del Derecho Penal. En los territorios se vive una tortura psicológica sistemática”, señaló el líder campesino.

Juracán fue capturado en agosto del presente año, acusado de usurpación agravada en el caso de despojo de tierras a la comunidad Río Tebernal, municipio de Livingston, departamento de Izabal, y tras cinco días en la cárcel se le dictó arresto domiliciario y quedó ligado a proceso.

Durante la presentación del peritaje jurídico “Criminalización y terrorismo judicial hacia los Pueblos Indígenas”, el abogado Juan Castro, del Bufete para los Pueblos Indígenas, expresó:

“Los líderes y comunidades indígenas que defienden sus tierras ancestrales son procesados bajo figuras penales como usurpación agravada, para tildarlos de ‘invasores de nuestras propias tierras‘; y asociación ilícita, para catalogar sus formas de organización como ‘crimen organizado’. Esta dinámica es facilitada, según las denuncias, por una estructura de poder que involucra al Estado y al sector privado, como la asociación de finqueros y el Observatorio de la Propiedad Privada, quienes orquestan la fabricación de casos falsos para el desalojo y desplazamiento forzado de las comunidades, un proceso favorecido por la intencional ausencia de una jurisdicción agraria”.

23 años después es urgente visibilizar el racismo

El primer Tribunal de Conciencia contra el Racismo en Guatemala se llevó a cabo en septiembre de 2002, para escuchar denuncias de racismo y discriminación étnica. Este tribunal se instaló como un juicio moral para evaluar decisiones, acciones y obligaciones, desde la autocrítica social. Este evento fue un paso previo a la penalización del racismo. En 2002, el Congreso de la República aprobó el Decreto 57-2002, que adicionó el artículo 202 bis al Código Penal para poder sancionar la discriminación.

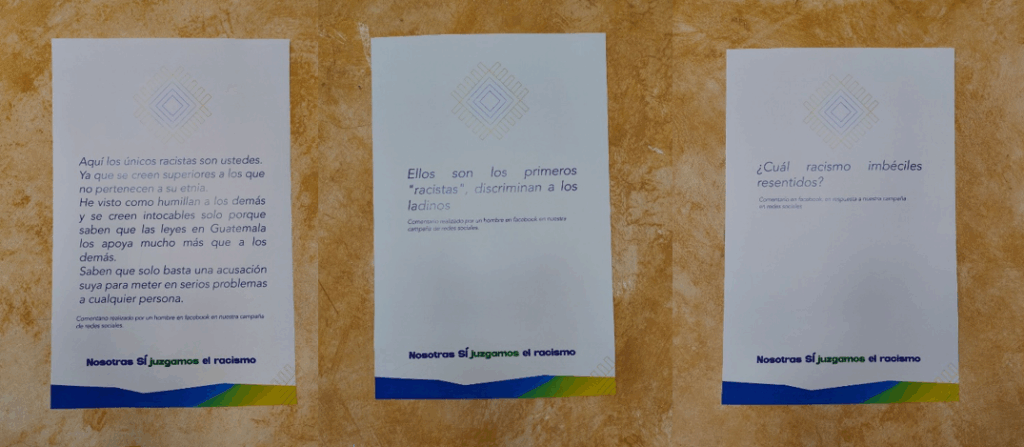

En 2025, durante la exposición del peritaje antropológico “Racismo en organizaciones aliadas y posibilidades de acción transformadora”, la doctora Aura Cumes afirmó que existe un doble estándar e invisibilidad en las organizaciones que se consideran “aliadas” de la lucha contra el racismo. Señaló que se han denunciado prácticas de invisibilización sistemática y la exigencia de un doble estándar para las mujeres mayas, asumiendo que “hay que exigirles el doble porque se duda de entrada de su capacidad” en los espacios laborales y mediáticos.

Aura Cumes explica que durante la campaña audiovisual para anunciar el Tribunal de Conciencia se recibieron muchos mensajes de odio por medio de redes sociales. Foto: El Observador.

Cumes mencionó casos públicos de racismo experimentado por personas indígenas dentro de organizaciones, incluso feministas, que trabajan en la lucha por la democracia, la justicia y los derechos humanos, como también universidades, centros de investigación, medios de comunicación alternativos y ONG de cooperación internacional.

“Hemos notado, últimamente en las redes sociales, que ha habido un importante proceso de denuncia de hechos entendidos como racismo y que lo han elaborado principalmente mujeres indígenas, muy pocos hombres lo han hecho; esa sería otra discusión (…) Es una forma de ver cómo funciona el poder, porque finalmente estamos en esos espacios en desigualdad de poder, y funcionan estos espacios como campos de poder, aunque en muchos casos no quiere verse así”.

Los peritajes concluyeron que el racismo en Guatemala es un continuum. Se enmarca en un proceso histórico de violencia, masacres, torturas y quemas de viviendas, cuyo fin fue el despojo territorial de la población originaria. Esta situación de despojo estructural se ha intensificado en la era post-Acuerdos de Paz, con la apertura y priorización del modelo extractivo y la explotación minera, que continúan generando conflictos y la criminalización de la defensa de la vida, la cultura y la espiritualidad en los territorios indígenas.

Varios comentarios recibidos en redes sociales durante la campaña para anunciar el Tribunal de Conciencia contra el Racismo fueron pegados en las paredes del Museo de la Merced para evidenciar las reacciones de odio. Fotos: El Observador.