Agua y Resistencia: la violenta historia de una hidroeléctrica contra 24 comunidades Q’eqchi’

Nota de Coyuntura No. 91 / por Juan Calles

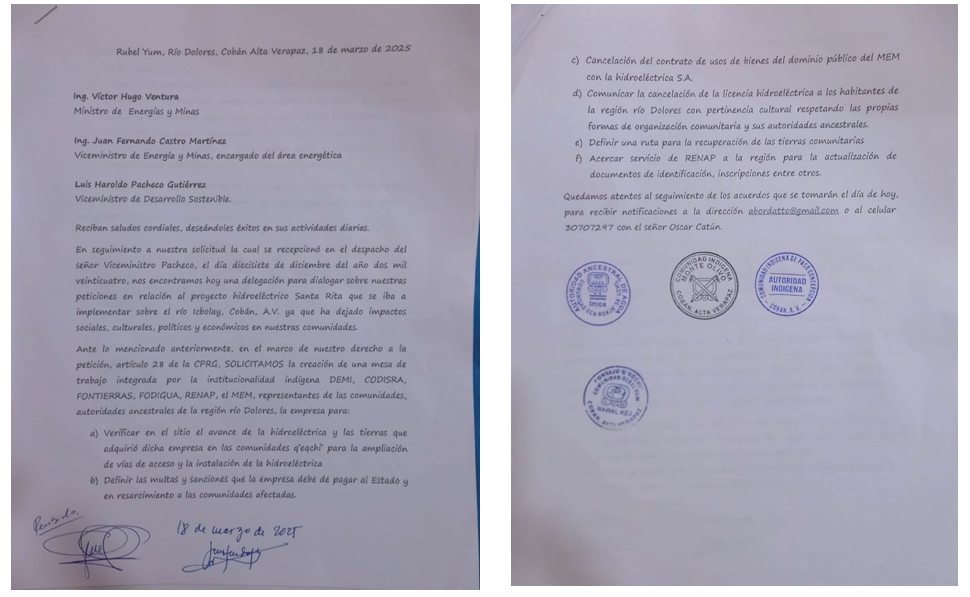

Una delegación de la Resistencia Pacífica de Río Dolores, Cobán, Alta Verapaz, llegó a la ciudad capital, el 18 de marzo, para exigir el cierre definitivo del proyecto hidroeléctrico Santa Rita, cuya empresa Hidro Santa Rita, S.A. (HSR) que la operaba, ha sido acusada de causar graves impactos ambientales y violaciones de derechos humanos desde 2009. En una reunión con viceministros del Ministerio de Energía y Minas (MEM), los y las representantes denunciaron intentos de reactivación del proyecto y demandaron sanciones contra la empresa.

Las Autoridades Comunitarias del Río Dolores con viceministros del MEM. Foto: El Observador.

En el MEM

Nueve integrantes de la Resistencia Pacífica de las comunidades del Río Dolores,[1] Cobán, Alta Verapaz, a 290 kilómetros de la ciudad capital, salieron de madrugada el pasado 17 de marzo para sostener al día siguiente, 18 de marzo, una reunión con autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

“Cansados venimos, pero a representar”, dijo Óscar Catún, en un español mezclado con q’eqchi’, cuando se presentaba como delegado de 24 comunidades en la reunión con los viceministros de Desarrollo Sostenible y del Área Energética, Luis Pacheco y Fernando Castro, respectivamente, en donde demandaron el cierre definitivo del proyecto hidroeléctrico Santa Rita que, desde el año 2009, ha causado grandes impactos ambientales y económicos, así como violaciones a sus derechos humanos. Ninguno de los dos viceministros pudo dar respuesta efectiva a las personas comunitarias presentes, pues afirmaron que el caso de la hidroeléctrica estaba en manos de la Procuraduría General de la Nación (PGN), con la que harían los enlaces necesarios para obtener la información pertinente. No obstante, se alcanzó el acuerdo de establecer una mesa de trabajo entre autoridades gubernamentales y autoridades comunitarias para abordar el caso, aunque sin fecha de inicio.

Ese mismo día, se inició la comunicación con la PGN para obtener información y el estatus del caso, ya que las comunidades demandan que el proyecto hidroeléctrico se cierre definitivamente cuanto antes, pues han escuchado que personeros de la empresa Hidro Santa Rita, S.A. (HSR) se han acercado a algunos comunitarios con la intención de comprar más tierras para reactivarlo.

Durante su intervención en el MEM, Óscar Catún Yac dijo: “Queremos lograr un equilibrio, ya no queremos que nos violenten”, mientras contaba los problemas ecológicos, de criminalización y económicos que han sufrido desde que HSR llegó a la región a promover el proyecto hidroeléctrico.

De regreso a las comunidades con el compromiso de instalar una mesa de trabajo

Las autoridades comunitarias de Río Dolores, entregaron a los funcionarios del MEM un memorial con sus demandas y, a pesar de las tibias respuestas de los viceministros presentes, volvieron a sus comunidades con el compromiso de concretar la instalación de una mesa de trabajo que dé respuesta a sus legítimas demandas, entre ellas, el retiro definitivo de la HSR.

La mesa de trabajo estaría integrada por la institucionalidad indígena representada en la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), la Comisión contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA), el Fondo de Tierras (FONTIERRAS), el Fondo Indígena de Guatemala (FODIGUA), el Registro Nacional de la Personas (RENAP), el MEM, y las Autoridades Comunitarias y Ancestrales de la región del Río Dolores, así como la empresa HSR.

Al finalizar la reunión, las Autoridades comunitarias expresaron sentirse muy contentas porque, después de tantos años y varios gobiernos que tantas veces se negaron a recibirles, fueron escuchados y escuchadas.

Memorándum que las autoridades comunitarias entregaron a los viceministros del MEM.

Una crónica de abusos y violencia contra comunitarios

En 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (enero 2008-enero 2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el MEM otorgó licencia para el uso de bienes de dominio público a la empresa Hidroeléctrica Santa Rita S.A. (HSR), para construir una central de 25 MW en el Río Icbolay, en la confluencia de los Ríos Dolores y Cangüinic. Sin embargo, esta concesión se hizo antes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y eso generó cuestionamientos legales. El proyecto formaba parte de un conjunto de al menos tres hidroeléctricas en Alta Verapaz, particularmente sobre el Río Icbolay, siendo las otras dos: Rocjá Pontilá de 40 MW, y Raaxhá de 10.5 MW, pero no se instalaron totalmente porque la Resistencia comunitaria lo impidió.

Desde el inicio del proyecto, las comunidades locales manifestaron su rechazo debido a preocupaciones ambientales y sociales. En 2010, al menos 20 comunidades firmaron actas de oposición que fueron ignoradas por las autoridades de entonces y las posteriores. En febrero de 2012, tras el inicio de las obras y durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-septiembre 2015) y el Partido Patriota (PP), las comunidades organizaron protestas que lograron detener temporalmente la construcción, lo que derivó en denuncias penales contra liderazgos comunitarios por parte de la empresa, intensificando el conflicto.

En marzo de 2012, la instalación de un destacamento militar en la comunidad Monte Olivo exacerbó la tensión, pues las comunidades denunciaron la militarización como una medida para favorecer la instalación del proyecto, mientras organizaban marchas y manifestaciones pacíficas. En agosto de 2012 solicitaron a la Municipalidad de Cobán un análisis ambiental del proyecto y una consulta comunitaria, sin recibir respuesta.

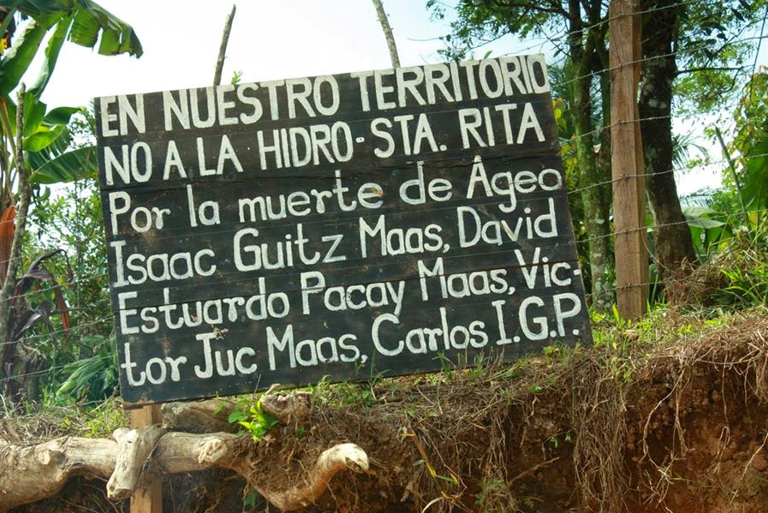

El conflicto escaló con actos de violencia cuando, en agosto de 2013, trabajadores de la empresa se hicieron pasar por policías para secuestrar al líder comunitario David Chen, sin lograrlo en esa oportunidad; sin embargo, días después lo buscaron nuevamente y al no encontrarlo, el grupo armado disparó contra los niños David Estuardo Pacay Maaz, de 11 años, y Ageo Isaac Guitz Maaz, de 13 años, en la comunidad Monte Olivo, provocando su muerte y desatando el enojo de las comunidades.

En noviembre del mismo año, campesinos fueron atacados por el propietario de terrenos vinculados al proyecto, con el resultado de varias personas gravemente heridas y algunas viviendas incendiadas. En diciembre, líderes comunitarios fueron agredidos por empleados armados vinculados a la hidroeléctrica, pero no hubo capturas ni investigaciones por estos casos y todo quedó en la impunidad.

Rótulo en la comunidad Monte Olivo en donde la represión contra los comunitarios fue muy intensa y violenta. Fuente: https://ejatlas.org/print/hidro-santa-rita-monte-olivo-guatemala

La presencia de la HSR y del proyecto ha dejado un saldo de siete personas muertas, entre ellas, dos niños de 11 y 13 años, así como 70 civiles heridos. Además, 30 personas han sido detenidas ilegalmente y más de 40 aún enfrentan órdenes de captura como parte del proceso de criminalización y persecución que pervive en el territorio contra liderazgos comunitarios. Los hechos incluyen la quema de al menos 30 viviendas y el uso de machetes y armas de fuego para intimidar a familias locales, acciones atribuidas a empleados del proyecto hidroeléctrico y a la familia propietaria de la finca Xalahá Cangüinic donde se instalaría el proyecto.

Se utilizaron a la vez tácticas de control social como, por ejemplo, la contratación por parte de la HSR de la ONG CEDER que, bajo el manto de la conciliación, presionó a las comunidades para que aceptaran el proyecto mediante tácticas asistencialistas e intimidación, y, a pesar de que se instalaron mesas de diálogo por parte de las entonces autoridades gubernamentales en noviembre de 2013, las mismas fueron consideradas tácticas dilatorias y los conflictos nunca se resolvieron.

La resistencia comunitaria no ha cedido ni un paso exigiendo que se respeten sus derechos y demandando que se hagan las consultas previas e informadas, ya que no se respetaron los derechos de los Pueblos Originarios de la región, a la vez que han denunciado la invasión y ocupación de sus tierras, lo que en el pasado obligó a muchas familias a refugiarse en las montañas, en tanto que la represión también afectó a niños y ancianos, mientras que los liderazgos comunitarios con órdenes de captura, se mantienen en la zozobra y tiene miedo de salir a trabajar, poniendo en riesgo la supervivencia de sus familias. La situación exige una respuesta urgente de las autoridades gubernamentales y organismos internacionales.

Los temas pendientes y las demandas de las 24 comunidades

En octubre de 2014, la Oficina de Asesoría, Cumplimiento y Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés), instancia de derechos humanos del Banco Mundial (BM), que financiaba el proyecto a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) desde el año 2012, recibió una queja de varias comunidades río arriba y río abajo del proyecto en la que afirmaron que HSR no había abordado sus preocupaciones sobre el diseño del proyecto, la decisión de no aplicar la Consulta Libre, Previa e Informada; los posibles impactos adversos en las fuentes de agua locales y su capacidad para generar ingresos y mantener sus medios de vida. Afirmaron que su oposición al proyecto había sido respondida con violencia, represión y criminalización de los líderes comunitarios. La queja fue aceptada y se abrió una investigación por parte de la CAO, que presentó un primer Informe de Investigación en octubre de 2017, y en éste se constataron varios incumplimientos en relación con la Debida Diligencia Ambiental y Social (ESDD, por sus siglas en inglés), y a la supervisión del proyecto. En consecuencia, el BM retiró el financiamiento a la empresa, en tanto que, en agosto de 2019, la CAO publicó su Primer Informe de Monitoreo en el que señaló que la IFC no había supervisado adecuadamente las operaciones de la empresa para asegurar una evaluación de los impactos residuales del proyecto y, según correspondiera, los remediara.

En ese contexto vino también el abandono de la inversión por parte del Banco de Desarrollo Holandés (FMO), y eso terminó de situar al proyecto hidroeléctrico en situación insostenible.

Un Segundo Informe de Monitoreo fue presentado por la CAO en mayo de 2024 y, pese la situación de la empresa en este territorio, no declaró el cierre del proyecto hidroeléctrico y parece atenerse a que cesó en 2015, por lo que, hasta hoy las Comunidades en Resistencia Pacífica del Río Dolores demandan el retiro definitivo de la empresa y del proyecto hidroeléctrico para que no regrese y se reactive en sus territorios, recuperar las tierras comunitarias que fueron vendidas a la empresa sin la autorización de las comunidades y que todavía están en su poder, el fin de la persecución penal y que se anulen las órdenes de captura contra los liderazgos comunitarios.

Las demandas de las Autoridades Comunitarias y Ancestrales del Río Dolores

a) Verificar en el sitio el avance de la hidroeléctrica y las tierras que adquirió la empresa HSR en las comunidades q’eqchi’ para la ampliación de vías de acceso y la instalación de la hidroeléctrica.

b) Definir las multas y sanciones que la empresa debe de pagar al Estado y en resarcimiento a las comunidades afectadas.

c) Cancelación del contrato de usos de bienes del dominio público del MEM con la HSR.

d) Comunicar la cancelación de la licencia hidroeléctrica a los habitantes de la región del Río Dolores, con pertinencia cultural, y respetando las propias formas de organización comunitaria

y sus autoridades ancestrales.

e) Definir una ruta para la recuperación de las tierras comunitarias.

f) Acercar el servicio del RENAP a la región para la actualización de documentos de identificación

e inscripciones, entre otros.

[1] Las comunidades del Río Dolores pertenecen a la Región II: Balbatzul o Cubilgüitz, una de las seis regiones en las que se divide el municipio de Cobán, cabecera departamental de Alta Verapaz.